科技助力水下清淤,淤泥难题迎刃而解

发布日期:2025-04-21 人气:84 栏目:新闻中心

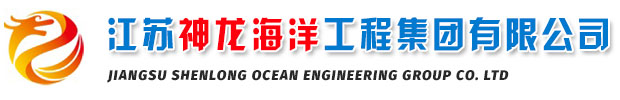

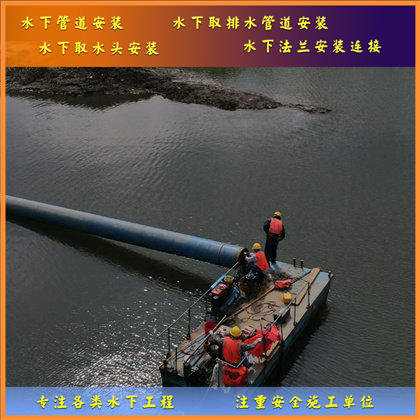

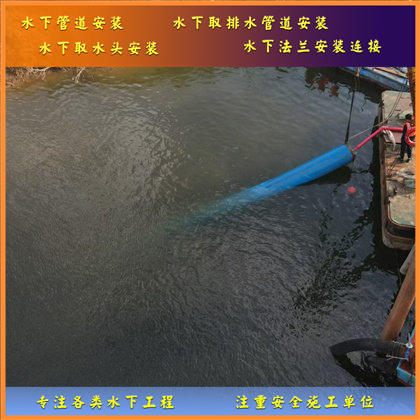

我司是一家全力深耕沉管基础处理,沉管基槽开挖,沉管水下就位,水下管道稳管,水下管道保护等水下沉管支撑工程的公司。

在纵横交错的江河湖海之下,淤泥堆积正成为水域生态与人类活动的 “心腹大患”。传统清淤方式效率低、污染大、成本高的弊端日益凸显,而如今,随着人工智能、大数据、新材料等前沿科技的深度介入,水下清淤领域正经历着一场颠覆性变革。从精准探测到智能清淤,从淤泥处理到生态修复,科技为淤泥难题的解决提供了全新方案,让曾经棘手的困境逐渐迎刃而解。

智能探测:摸清淤泥 “底细” 的科技天眼

清淤的第一步是掌握淤泥的分布、厚度与成分,传统人工探测不仅效率低,还存在数据误差大、作业风险高的问题。如今,多波束声呐、水下机器人与卫星遥感技术构建起了立体监测网络,成为工程师们的 “科技天眼”。

多波束声呐系统通过向水底发射多束声波,可快速绘制高精度三维地形图谱,精准测量淤泥厚度,误差控制在厘米级。在长江中下游河道清淤中,该技术能在数小时内完成数十公里河道的淤泥测绘,为制定清淤方案提供详实数据。水下机器人则携带高清摄像头、水质传感器与地质雷达,深入复杂水域,实时回传图像与淤泥成分数据,帮助判断淤泥中重金属、有机物含量,为后续处理提供依据。此外,卫星遥感技术利用高光谱影像,可从空中监测大面积水域的淤泥分布趋势,提前预警潜在淤积风险。

智能装备:高效清淤的 “钢铁侠”

清淤装备的智能化革新,彻底改变了传统清淤 “人海战术” 的局面。环保绞吸式清淤船搭载了自动化控制系统,通过传感器实时感知绞刀深度、泥浆浓度,自动调整作业参数,确保清淤效率与精度。例如,在太湖生态清淤工程中,新型绞吸船采用 “分层抽吸” 技术,避免扰动湖底原生土层,减少二次污染,清淤效率提升 30% 以上。

无人清淤船与水下清淤机器人则在狭窄河道、复杂地形中大显身手。无人清淤船配备了自主导航系统,可按照预设路线自动作业,无需人工驾驶;水下清淤机器人利用高压水射流或机械臂,精准清除顽固淤泥,适用于管道、涵洞等狭小空间。在某城市内河治理中,清淤机器人钻入直径不足 1 米的排水管道,通过 360 度旋转喷头冲洗管壁淤泥,配合螺旋输送装置将淤泥排出,效率是人工的 5 倍以上。

淤泥处理:变废为宝的科技魔法

清淤后的淤泥处理曾是一大难题,随意堆放不仅占用土地,还可能导致污染物二次扩散。如今,科技赋予淤泥 “新生” 的可能。物理脱水技术通过离心、压滤等设备,将淤泥含水率从 80% 以上降至 50% 以下,便于运输与后续处理;化学固化技术利用特殊药剂与淤泥中的污染物发生反应,将重金属等有害物质固定,使其达到无害化标准。

更前沿的生物处理与资源化利用技术正在兴起。微生物制剂可加速淤泥中有机物分解,降低污染负荷;一些地区将脱水后的淤泥与工业废渣混合,通过高温烧结制成生态砖、陶粒等建筑材料,实现 “从淤泥到建材” 的转化。在雄安新区白洋淀清淤项目中,处理后的淤泥被用于生态堤岸填筑,既解决了处置难题,又助力了生态修复工程。

生态修复:科技护航的水域重生

水下清淤不仅是清除淤泥,更是生态修复的起点。科技在生态修复中发挥着关键作用。利用无人机播撒水生植物种子,配合水下生态基床铺设,可快速重建水生态系统;投放微生物菌剂与水生动物,加速水体自净能力恢复。在浙江千岛湖清淤后,科研团队通过大数据模拟生态系统结构,精准投放鲢鱼、鳙鱼等滤食性鱼类,有效控制藻类生长,水质从富营养化状态恢复至优良水平。

此外,物联网技术为水域生态监测装上 “智慧大脑”。水质传感器、流量监测仪、生物多样性监测设备实时将数据上传至云端,通过 AI 算法分析生态变化趋势,一旦发现异常立即预警,为生态修复提供动态调整依据。

从探测、清淤到处理、修复,科技的每一次突破都在重塑水下清淤的技术图景。随着 5G、人工智能、新材料等技术的深度融合,未来的水下清淤将更加智能、高效、环保。当科技的力量与自然修复规律相结合,淤泥难题终将成为历史,江河湖海也将重现碧波荡漾、鱼翔浅底的生态盛景。

浪潮神龙24小时全国服务热线:13164055535

下一篇:最后一篇

- 2025-04-21科技助力水下清淤,淤泥难题迎刃而解

- 2025-04-18科技赋能,水下堵漏 “零渗漏”

- 2025-04-17水下摄像 :精准洞察隐患

- 2025-04-16破解水下难题:取水头安装 “智” 造新高度

- 2025-04-15过河管道铺设:让资源跨江 “流动” 起来

- 2025-04-14水下管道铺设技术的进阶之路